140兆円に迫る社会保障費の改革を訴える声が高まっています。給料から天引きされる社会保険料負担は総額の30%に迫り、現役世代の生活を圧迫しています。今が負担のピークであるのならまだマシですが、高齢化のピークは40年も先の話でその間徐々に厳しさが増していきます。

近代社会保障の始まりは100年以上前の工場法と言われ、そこから戦争、高度成長、少子高齢化など社会の要請に応えるために、いくつものの制度が生まれ、幾度となく変更されて今の形となりました。国会、厚労相、審議会、諮問委員会、学者様々な関係者が100年かけて築いてきたこの複雑怪奇で国家予算の倍まで膨れ上がったものが社会保障です。その改革をしようと言うのですからはっきり言って簡単ではありません。

それでも、坂元ゆうきは挑みます。紐解きます。

社会保障の基本

社会保障全般について語る動画です。

YouTubeの概要欄に制度ごとの目次があるのでご参照ください。

構造問題について

入と出の問題(誰が払って、誰が受け取るのか)

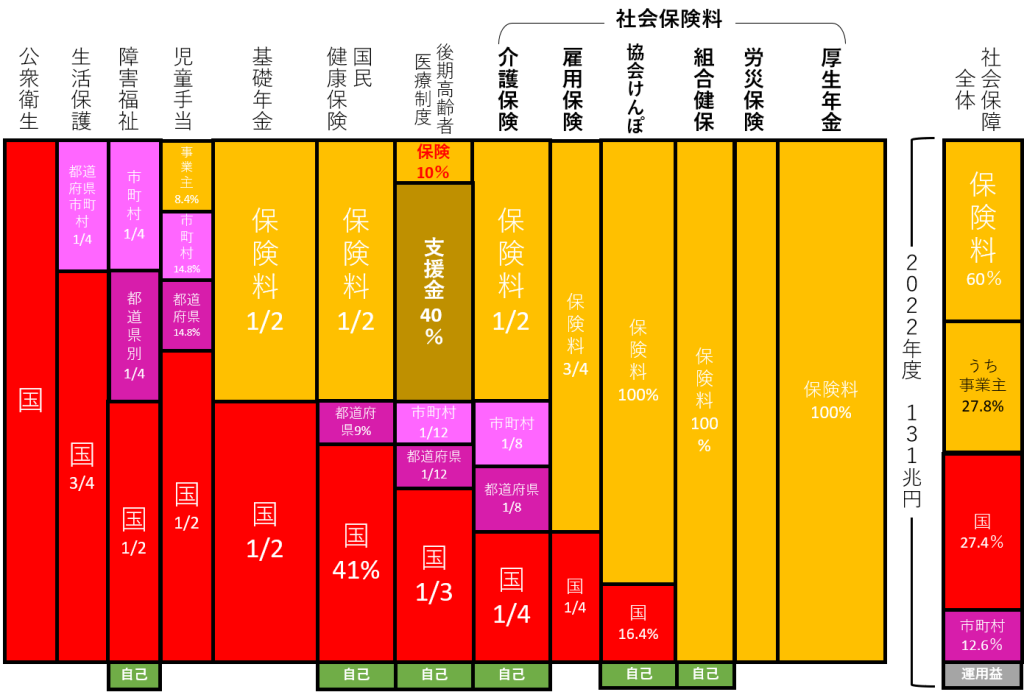

上記の図は2022年度の社会保障(131兆円)の負担を制度毎に誰が行っているのかをまとめたものです。下に「自己」がついているのはサービス受益者の自己負担がある制度です。保険とはいえど保険料のみで賄われているのま厚生年金と老差保険、組合健保だけで他の制度は公費負担が入っています。右に行くほど保険料のみで維持されおり自立度が高いと言えます。

払っているのは国や都道府県、市町村などの公共セクター(公費)と被保険者(保険料)のみです。公費の原資は税金でそれを誰が賄っているのは国民や法人です。また、法人の株主は国民ですので法人負担=国民負担と言い換えていいでしょう。つまり社会保障費を払っているのは全て国民というわけです。

1.2億人で割ると一人当たり105万円の負担となり、生産年齢人口の7,500万人で割ると一人当たり174万円の負担となります。

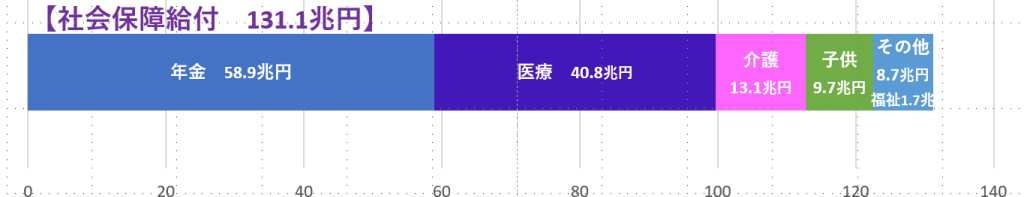

一方上の図は131兆円が何に支払われたかを示す図です。この表も一体誰のお金がいきわたるか、の視点で考えてみましょう。

年金は高齢者または遺族に直接わたります。医療や介護、(児童)福祉給付はその殆どが現物支給のサービスであり、提供した事業者に支払われます。医療や福祉サービスは人件費率が高く60%程度と言われています。また残りも家賃や水道光熱費、車両費など営業費用に使われ、10%程度が利益となります。利益といえども株主へ還元されることになりますので、結局が人(国民)に支払われることになります。

どう偏りをなくすか、を考えるのが政治

社会保障という制度を使って、結局は人から人へお金の移動が行われていると考えると、なんでこうも負担ばかりが取り立たされるのか。それは受け取る人と支払う人も偏っているからに他ならないでしょう。支払う人が現役の会社員に偏りすぎていないか、資産も所得もある高齢者に医療費や介護費をもう少し負担してもらうことは間違いではないでしょう。

また、開業医の平均年収が2500万円を超えているのに、介護職の平均給与が400万円に満たないのは報酬構造がおかしいのかもしれません。

これから先、絶え間なく社会保障改革が求められます。当然無駄を省いたり、技術の革新で支出を減らすことが出来るかもしれません。しかし、それは不確実でありそう大きな削減にはならないことが多いでしょう。

その中でまず政治家がくだすべきことは公平な負担と公平や支給を考えることだと私は考えます。

人口構造の3つのピーク

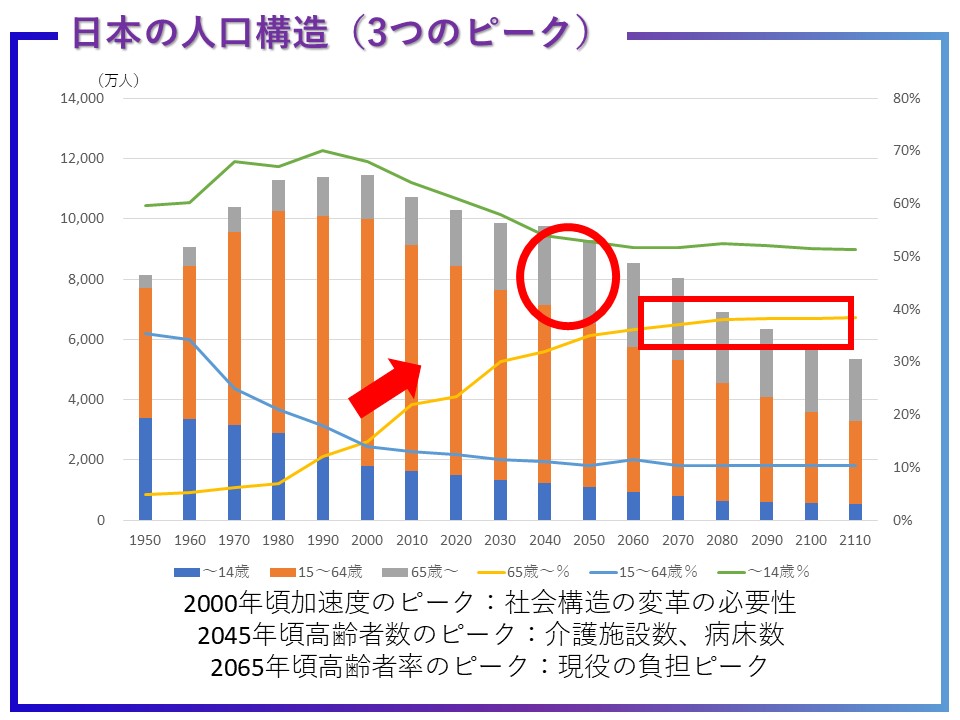

社会保障は人口構造に大きく依存することは想像しやすいでしょう。年金は貰う人が多くて、払う人が少なければ若者の負担が大きくなります。医療費や介護費に関しても同様です。近年の計算能力の促進によって人口構造の予測は驚くほど正確になっています。ということは、社会保障は予測可能な学問であるとも言えるのです。

2110年までの人口構造予測を見てみましょう。

上記を見ても明らかなように、1990年ごろから加速度的に高齢化が進み、高齢者数のピークは2045年ごろに迎え、高齢化率のピークは2060年頃迎えることになります。

この3つのピークは少し違った性質を持っています。

- 加速度のピーク → 社会構造の変革の必要性

- 高齢者数のピーク → 医療施設、介護施設の必要数のピーク

- 高齢化率のピーク → 年金医療介護保険料の負担のピーク

- 2045年に向けて施設を増やしていく必要があるが、作りすぎに注意しなければならない。

- 現役世代の負担は40年間(15年は急激に、25年は緩やかに)増加していく。

- 2065年からは急激に人口構造が正常化し、現役世代の負担は軽減されていく。

経済発展しなければ、最も苦しいのが20年後からの20年間であることから、経済発展は必須。

社会保障にはたくさんの施設建設が含まれるため国債の利用は合理的です。

40年後には苦しい時期が終わるため、60年償還の国債であれば返済に目処が立ちます。

国債を使って、社会保障費の補填は合理的。

補填したお金が経済発展を生む使い方を行います。

物価上昇への弾力的機能

この30年間物価がほぼ上がらなかったということは、社会を動かしている50代以下は物価上昇を知らずに社会生活を過ごしてきたことになります。ところが実社会は基本的に物価上昇を伴い成長していくものです。日本が失われた30年を脱却し成長を成し遂げるとするとそれには当たり前のように物価上昇が伴います。

社会保障費に関しても物価の影響は想像以上に強くでます。ただ、その中でも物価に対して自動調整が働いているものと自動的には対応されないものがあります。例えば、社会保険料は給料に対しての割合で徴収されますので、物価に自動的に対応されていると言えます。

一方、医療サービス費なんかは公定価格で決められていますので、物価に自動対応しているとは言えません。また診療報酬は2年毎、介護報酬が3年毎の報酬改定ですので、3年間物価が上がり続けても報酬自体は変わることがありません。つまり経営側としては原価や人件費が上がるものの、報酬が上がらないという厳しい状態に追い込まれるわけです。

つまり物価高が続くと自動調整される制度と調整がなされない制度で格差が生じ、社会不安が生まれてしまうことになります。

物価を織り込むシステム

物価が上がらなかったこの30年が異常なだけで物価は常に上がり続けることを前提とした制度設計が必要です。年金においてはもともと物価スライドという制度が導入されており、物価が上がればその分だけ年金額が上下することになります。当然その分の保険料も上がるわけですが。

ただ、2004年からマクロ経済スライドという制度に置き換わりました。これは、物価上昇率に対して給与水準や人口減少や寿命の伸びなど考慮した数値をマイナスする制度で、基本的に年金の伸び率は物価上昇率に満たないものとなりました。

もっとも物価の上昇に対応ができていないのが、診療報酬や介護報酬です。サービスに対する基本単位が決まっているので、物価高に対応できません。更に診療報酬は2年毎、介護報酬は3年毎にしか報酬改定が行われず、圧倒的に物価上昇に対応できなき仕組みになっています。

私が提唱するのはもともと基本単位に対して、かけられる「物価乗数」を設定し、基準度氏を1として物価によって単位に乗数をかける制度とすれば良いと考えています。介護報酬には地域加算と呼ばれる、地域によって報酬が変えられる制度があります。これと同様の制度ということになります。

物価上昇を当たり前とし自動調整機能を設置して、社会保障の混乱を避ける

審議会の功罪

社会保障の大枠について、国会で大きな議論が行われていないと感じたことはないでしょうか。

確かに、社会保障に関する議論は国会でも行われています。主に厚生労働委員会で、上程された法律案や予算について審議が行われます。しかし、委員会での議論は、すでに決まった方針を制度化する段階にすぎず、その「土台」となる議論は、実は国会の外で進んでいます。

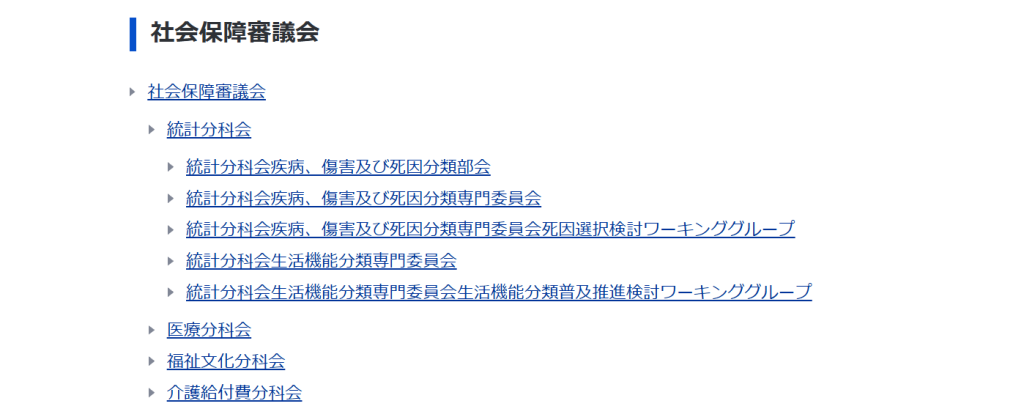

その土台となる議論は、厚生労働大臣が諮問する各種審議会で行われています。厚労省には「社会保障審議会」をはじめとする数十の分科会が存在し、年金、介護、医療、子育て支援など各分野について、専門家が継続的に議論を重ねています。

下記が厚労省のHPに載っている審議会の一部です。

社会保障は審議会で

審議会とは、国や自治体の大臣・長などが法的根拠に基づき設置する機関です。厚生労働大臣が審議会に対して「諮問(しもん)」を行い、審議会が議論のうえで「答申(とうしん)」を出すという仕組みです。その答申は、必ずしも法的拘束力を持つわけではありませんが、政策決定において極めて重い意味を持ちます。実際には、審議会で決まった内容がそのまま法案や予算案に反映されるケースがほとんどです。

現在の年金制度や診療報酬の改定も、この審議会での議論を経て方針が決まり、国会ではその最終確認を行っているというのが実態です。

なぜ専門家が決める仕組みになったのか

戦前の日本には、整備された社会保障制度はほとんど存在していませんでした。医療制度や労働法制は戦時体制の中で少しずつ整備されていきましたが、国民全体を対象とするような制度とは言えませんでした。

戦後、日本が本格的に社会保障制度を整備するにあたって、GHQは「ワンデル調査団」を派遣し、日本の社会保障の現状を調査させました。その報告書の中で、日本には社会保障に関する議論の蓄積も専門家も不足していることが指摘され、今後の制度設計は専門家による審議会で行うべきだとの提言がなされたのです。

つまり、「国会議員は社会保障制度に詳しくないため、専門家が議論する場を設けるべきだ」というのが、戦後の制度設計の出発点だったのです。

国会で社会保障は決められていないのか?

審議会には専門性があり、長期的な視点から制度設計を行うという大きな利点があります。しかしその一方で、いくつかの課題も浮かび上がっています。

まず、審議会のメンバーは学識経験者や業界団体の代表者、企業の有識者などに限定され、国民の代表である国会議員は基本的に関与していません。会議は年に数回の開催にとどまり、議論のスピードも限られています。また、審議会メンバーはある程度固定されており、世論や選挙結果などに直接左右されることもありません。

これによって、選挙で示された民意が迅速に制度に反映されにくいというジレンマが生じています。良く言えば、短期的な政治的圧力に左右されず、持続的な制度設計ができるということですが、逆に言えば、現実の社会変化や国民の声が制度に反映されにくいという問題でもあります。

社会保障は国会でこそ議論されるべきではないか

私は、もっと国会議員が社会保障政策の形成過程に関与し、審議会の議論や内容を踏まえながら、国会の場でその是非をしっかりと議論すべきだと考えています。

社会保障は国家の根幹をなす制度です。財源、給付の在り方、世代間の公平性、そして何より「誰をどのように支えるのか」という根本的な哲学が問われるテーマです。これを国会が深く議論せず、専門家の合意形成だけに委ねてしまってよいのか、改めて問い直す必要があります。

国民が選んだ代表である国会議員が、将来世代に責任を持って社会保障の姿を描き、必要な改革を国会の場で堂々と訴える——そうした政治の姿勢が、今こそ求められているのではないでしょうか。

公平な負担について

後期高齢医療 と 子ども子育て支援金 への国債利用

国債を使うことを未来へつけを回すだけだと言う論調がありますが、未来へ経済発展や出生率回復を放棄することのほうが責任の放棄だと考えています。現役を助けるためになら国債は利用されるべきです。

後期高齢者医療制度の支援金

健康保険は様々な保険者によって運営されていますが、各団体の被保険者の構成により、財政状況に格差があります。その中でも後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者が加入する健康保険であり出ていく医療費が多いため、被保険者の保険料で1割、国のお金が5割、4割をその他の保険者が補填しています。

簡単に言いますと現役世代が高齢者の医療費のほとんどを支えているということになります。

特に20代、30代は少ない給料の中等割合で保険料を払っているわけで、その負担は生活に影響を与え、結婚や出産を躊躇させてしまう程です。

この補填分(上記表の赤い部分6.3兆円)を国債を使って賄おうと言うのが我々の政策です。

支援祈願なくなれば被用者保険の保険料を20%以上、国民健康保険の15%ほど削減することが可能になります。

また、経済発展が進み人口構造が正常化した頃に国債の償還を行っていけばいいわけです。

子ども子育て支援金

子ども子育て支援金は2026年度から始まり、初年度が6,000億円、207年度に8,000億円、2,028年度に1兆円の納付が決められています。徴収方法は健康保険料に上乗せさせれますので、会社からの天引きで気づかない方もいるかも知れません。そして、その金額はどんどん増えていくことが予想されます。下記は想定される年収とそれに対する月額支援金料です。

| 年収 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |

| 200万円 | 250円 | 350円 | 450円 |

| 400万円 | 650円 | 800円 | 1,050円 |

| 800万円 | 1,350円 | 1,650円 | 2,000円 |

| 後期高齢者 | 200円 | 250円 | 350円 |

想像以上だと感じた方もいらっしゃることでしょう。2029年度からの徴収額は未定ですが、過去の自民党政治を見ているとどんどん増えていくことは間違いないでしょう。子どもへの投資は未来への投資です。そして社会人となり税金を収めることで社会への還元が見込まれることからも国債の利用が合理的なんです。

後期高齢者医療支援金と子ども子育て支援金には国債を利用し現役世代の負担を軽減します

高所得者・高資産保有者の負担

保険という制度上、保険リスクが高くないものが高い保険料を支払うことは矛盾してしまいます。また、リスク以上の保険給付を用意する必要もありません。しかし、すでに社会保険は税金の要素も多分に含む制度になっています。余裕のある人に負担を求めることは仕方ないことなのかもしれません。

社会保険料(標準月額報酬)の上限撤廃

社会保険料は月収を基準に標準月額報酬が決められ、各種保険率がかけられて算出されます。つまり、報酬が多ければ保険料も大きくなります。しかし、標準月額報酬には上限額が設定されています。それは下記のようになっており、厚生年金の上限は63.5万円、健康保険は135.5万円となっています。つまり、月収が1,355,000円以上になると月収が2億円であろうと100億円であろうともはや保険料が変わらないことになります。

この内厚生年金の上限額を135.5万円に変えるだけで、年金財政は安定化します。

健康保険の上限額に関しては、上限達成割合が1%(30万人程度)ですから、それほど大きな額にはならないかもしれませんが、物価の上昇を鑑みて上限を上げてもいいと思います。

| 厚生年金 | 月額 635,000円 | 上限達成割合 6.3% |

| 健康保険 | 月額 1,355,000円 | 上限達成割合 1% |

また、金融所得などの分離課税に社会保険料を課すことも考えなければなりません。1億円以上の金融所得がある方でも20%の納税だけですんでいますので、高額所得者から社会保険料をいただいてもいいはずです。

高所得者の受益者負担

ご高齢者でも現役世代以上に所得の多い方がいらっしゃいます。そういった方には医療サービスや介護サービスの自己負担も現役並みに負担してもらうことが必要になります。

現在も介護サービスや医療サービスの自己負担は所得に応じて2割負担の方や3割負担の方がいらっしゃいますが、金融所得や保有資産は含まれません。

保有資産の把握は簡単ではないでしょうが、金融所得はそう難しいことではないはずです。まずは金融所得を負担割合の決定事項にして、相応の負担をお願いするべきだと考えます。

社会が厳しい今、高所得者にはもう少しご負担いただくべき

健康保険の広域統合

健康保険の始まりは第一次世界大戦直後の1922年のことで、第一次世界対戦の需要から一気に工業化が進んだ歪で工場労働者たちに多くの傷病者を出したことから始まりました。

それから当然農業労働者や事務作業員にも医療は必要であり1938年の国民健康保険の設立、主婦や退職者のため1961年の国民皆保険、高齢者の急激な医療需要のため2008年の後期高齢者医療制度と社会的な要望によって新たな保険制度が生まれてきました。

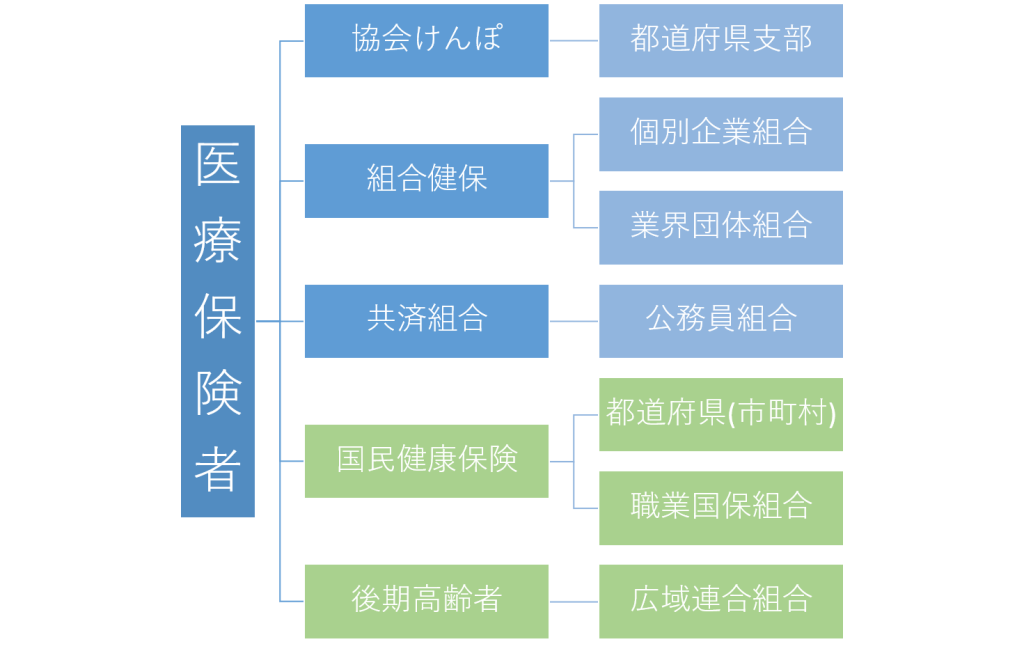

ここで問題となるのが多すぎる保険者とその格差です。時代の要請によって生まれた保険制度ですので、そのたびに下記のように様々な保険者が生まれてきました。

特に被用者保険は業種や作業内容の違いが保険リスクに大きく影響を与えることから別々に保険者を形成することが推奨され、制度の変更と共に多くの組合が作られていきました。個別の組合や業界で集まって作られた組合があり、その総数は1,300を超えています。保険料の格差も大きく、従業員負担が2.1%の組合もあります。羨ましい・・・

また、後期高齢者医療制度は75歳を超えると一律に組み込まれますので、収入が少なく健康リスクが高い方が多くなるので当然に財政的に厳しくなります。

大きく特徴の違う保険者がそれぞれの保険料を設定しているので、そこに格差が生じてしまうのは当然です。例えば若く収入の高い方ばかりが集まる総合商社の組合と75歳以上だけが集まる保険者が同様の保険制度でやっていけるはずがありません。現状では組合健保が後期高齢者に対して支援金を支払って制度を保っています。

小から大ヘ最終的には統一保険者?

2000年代に入り、医療費がかさむ中で多くの保険者が赤字を出すようになり、公金負担も増えていきます。特に被保険者の多い国民健康保険は財政難で苦しみ、市町村管轄から都道府県管轄への移行が行われています。規模が大きくなればリスクは分散され、効率的な運用も可能になるからです。同様に健保組合が解散され、協会けんぽ加入を選ぶ企業も増えています。

保険者を被用者、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3つに集約し、保険料の均質化を図ります。

介護保険改革

介護保険改革については細かくなりすぎたので、こちらから

医療改革

医療介護の地域連携とかかりつけ医の機能強化

医療と介護の地域連携というのは、病院や介護施設に役割を設け、地域で漏れと無駄のないサービス提供を行うというものです。地域ケアシステムも同様な考え方で、地域の資源を使って極力家の周りで医療、介護、予防、生活支援を行おうというもので、その中核を担うのが医療と介護の連携ということです。入口がどこであろうとどんな疾患や怪我であろうと、専門的な医療介護施設が医療圏内で対応できるように準備しておく必要があります。

施設の機能:検診専用・検査専用・かかりつけ医・専門病院

病床の機能:高度急性期➡急性期➡回復期➡慢性期

介護居宅か施設か:居宅サービス・施設サービス(軽症から重症)

居宅介護需要:食事・入浴・リハビリ・認知症対応

都心部では更に細分化され、検査専用のクリニックであったり、がんや血管障害などは専門病院があるほうが効率的なことがあります。透析なども専門クリニックが多いのには理由があります。また、歯科や外科など増えすぎている数の集約などもテーマになります。

医療介護の全体を計画するのは都道府県の役割です。都道府県は主に三次医療圏(重度急性期などの入院も対応可能)の医療計画と介護保険事業支援計画を策定し、地域に必要な医療介護施設を定義します。医療も介護も総量規制など開業を制限できるものではありませんでしたが、近年出店を制限したり助言を行えるようになっています。

都道府県が地域の自治体と協力し、地域の需要を把握し、無駄と漏れのない医療介護を提供することは自治体の財政にとっても重要な役割です。

地域連携の要、コーディネーターとしてのかかりつけ医

また、コーディネート機能としてのかかりつけ医やケアマネ、ケースワーカーの役割はとても大きいです。優秀なコーディネーターは地域にどのような資源があるか(または詳しい人と連絡が取れる)理解しており、患者の状態や要望を把握したうえで紹介できる人です。

その中でもかかりつけ医の役割はとても大きいです。というのも介護の場合、要介護者は慢性的な状態異常のため認定調査からのケアマネによる介護計画まである程度の人数をかけて看ることが可能です。一方医療の場合は急変などに対応しなければなりませんし、様々な疾患に対応しなければなりません。そのためにかかりつけ医は長い期間患者と付き合うことが大事だとされています。イギリスではかかりつけ医(General Practitioner)制度が充実しており、登録されたかかりつけ医に相談することが一般化しています。

かかりつけ医のもう一つの役割が効率的な医療の提供です。特に日本のお年寄りは大学病院を好む傾向にあると言われ、初診から大きい病院に通う傾向が強くありました。大学病院は研究機関としての機能や難しい疾患の対応などを期待されていて、町のクリニックと比べると運営のコストが数倍になります。かかりつけ医で取り扱いできる疾患であれば、かかりつけ医で完結し、対応するのが困難なケースに限り上位の病院を紹介するというのが効率的なシステムです。

また、予防や生活の指導を行うことで成人病を防ぐことも重要です。セルフメディケーション(市販薬での自己治療)の知識を患者に普及することもかかりつけ医の役割とされることもあります。

かかりつけ医とケアマネを中心とした医療介護の連携を都道府県が主導し漏れと無駄のない医療改革を!!

介護職:看護師:勤務医:開業医の給料を 2:3:4:6 程度に

介護福祉職の給料が低い、低いと言われて久しいですが、政府は根本的に解決するつもりがありません。年々介護をやりたいという人が減り続けています。国民民主党は介護福祉職の給料を10年間で2倍にすることを謳っています。現在介護職員正社員の平均給与が350万円程度と言われていますから、10年後に700万円を超えるようになるということです。

処遇改善加算を使え!

民間企業の給料を政治が上げることができるのかと思われる方がいらっしゃるかと思いますが、それができるのが介護福祉業界、処遇改善加算を使えば政府が給料を上げることができるのです。処遇改善加算は国が介護施設に払う介護報酬に上乗せするもので、施設は介護職員に更に上乗せして支払わなければなりません。自治体が毎年監視をしていますので、国のお金が介護職員に確実に支払われるという制度なんです。ですから、国が介護職の給料を上げることができるわけです。当然保険や公費が使われますので財源が必要になりますが。

さて、10年間で給料を2倍にするためには毎年7%程度の賃上げが必要です。どのくらいの費用が必要か簡単に計算してみましょう。介護業界の人件費率は50%とかなり高いです。介護給付費の総額が10兆円人すると5兆円が人件費、そのうち介護職に対して支払われているのが2.5兆円とすると毎年2,000億円程度の財源が必要になります。

勤務医と開業医の年収格差

勤務医の平均年収が1,400万円、開業医の平均年収が2,800万円と言われており、倍くらい違うと言われています。開業医は自身でリスクを取って開業資金も支払って開業しているわけですから、当然の報酬と思われるかもしれませんが、流石に差が大きすぎます。近年では美容外科で3年目から億を超える報酬を得る医師がいるそうです。

1次医療圏(かかりつけ医)の定義は住人2,000人に1つの診療所が必要とされています。現在開業医数は10万人と言われていますので、効率よく診療所があれば6万人で済むはずです。

勤務医でいることにもっとメリットがあれば医師の偏在にも対応できるはずです。

更に勤務医は大病院に努めていることが多く、夜勤もあるため身体を壊すケースや地方にいかされて苦労するというケースが目立っているようです。しかし、こういった若い勤務医が地方の医療を守っているという面もあります。ですから、開業医から勤務医にもう少し収入が行くような報酬制度にする必要があると思います。

介護職も医者も頑張っている人の給料は上げたい

10年後の給与を介護職1,000万円:看護師1,500万円:勤務医2000万円:開業医の給料3,000万円に

・たらい回しをなくす救急医療の見える化

救急車をが到着したものの搬送先の病院が見つけるのに時間がかかり命を脅かすような事態が未だに起こっているといいます。

今から20年以上も前に妊婦が7件以上も病院に断られたことにより命を落とした事故がありましたが、未だに病院のたらい回し問題は続いているといいます。

救命士に取材を行うとどの病院の医師やベッドに余裕があるのか、実際に電話をかけて見ないとわからないと言います。

Webサイトなどを通してリアルタイムで各病院の医師の待機状況やベッドの空き状況を確認することができればいちいち何件も何件も電話をかける必要もなくなります。

また、患者としても現在の病院の空き状況がわかれば救急車を使わずとも自ら病院に行くことも可能になります。

Webサイトの作成はそれほど難しくないとのことですが、それを入力する作業員をどう確保するのか、が問題となるようです。しっかりと診療報酬を用意し最新の情報を入力することにインセンティブを持たせなければいけません。

医療介護デジタルツイン(DX化やICT化)

理想のデジタル医療

例えば難しいがんの摘出手術をする前に、デジタル上で個人の身体を再現し、手術のシミュレーションが行えたら成功率は格段に上がるはずです。また、人間があらかじめどんな病気になるかわかれば予防策や治療計画を簡単にたてることが可能です。私はこれが一つの医療の理想の形ではないかと思っています。

それには人間の身体のスキャニングが必要になるわけですが、人間の細胞は60兆個、それを構成する原子は5.72×10の27乗個あると言われ、その全てのスキャンが必要となります。原子まで再現する必要はないので、個人の身体を細胞レベルで再現することができれば将来の病気や介護予防も簡単になりますし、創薬治験などの試行数を格段に上げることも可能になるでしょう。スキャニング技術だけでなく、データを保存するストレージや通信速度の発達も必要になるでしょう。

これは少し先の話になるでしょうが、3D プリンタで人間の臓器の再現ぐらいであればそう難しいことではない気がします。

医療はデジタル分野が大きく貢献できる分野であり、最先端の技術者や資本を投入するべき

個人医療データの一元管理

現在の制度では個々人の医療データにはカルテがありますが、電子化されていても他の医療機関と共有されていることはありません。ですから、どの病院やクリニックに行っても初診時には問診票を記入して、同様の検査を行っていると思います。また、各医療機関でバラバラに処方している薬の相性が悪く、副作用が出てしまったという話をきいた事があるかと思います。

医療データが一元管理され、医療機関や介護施設が簡単にアクセス、追記することができれば重複した検査やアセスメントを防げるし、総合的な治療や介護を行うことが可能になります。それは個人にとっても医療介護関係者にとってもプラスであるはずです。

デジタルデータを統合する際に問題となるのがデータの共通化です。

現在世界ではFHIR準拠のデジタル化が進んでおり、厚労省も推進を発表していますが、技術者不足や初期投資の面から進んではいません。また、個人の病歴や身体のデータを明け渡すことに躊躇している雰囲気も未だに強いです。未来の医療がいかに理想的なものか、未来に対する貢献ができるかを理解して貰う必要があります。

- 検診データ

- ワクチン予防接種データ

- 治療歴

- バイタルデータ

- 処方薬履歴

- 介護アセスメント

- リハビリ履歴 などなど

ICT・DXが最も貢献するのは医療介護業界。国民の理解を得て、個人データを一元管理し、健康で長生きの実現を!

(先進治療など必要な)混合診療・介護の推進

医療や介護は保険制度で運用されているので、診療や介護サービスや値段は国によって決められています。一方、先進的な医療や本人以外の家族に関連する介護サービスなどは自由診療や自由介護と呼ばれ、保険は使えない自費負担で受けられるサービスとして近年定着しつつあります。

現在日本では自由診療・介護と保険の併用が禁止されています。その理由は下記のとおりです。

- リスクのある治療と保険治療が同時に行われることの危険性

- 保険サービス提供中に治療や介護が行われる危険性

- 保険治療を人質とした保険外治療提供の危険性

こういった理由から保険に認められない治療を受ける場合、全て自費で支払わなければなりません。そして、それは該当する治療だけでなく、同疾患に関わる検査から調剤まで全ての保健医療も自費負担となってしまうことが問題となっています。

必要とされる保険外サービス

医療の分野で求められている保険外医療は先進治療の利用です。特にがん治療などで海外では認められているが国内では承認が降りていない治療法が多く存在しています。

また、介護保険においても混合介護は禁止されています。例えば、訪問介護に来たヘルパーに洗濯を頼む際に本人以外の家族の分は一緒にお願いすることができません。もし、それを頼むのであれば、一度サービスを受けた後に再度訪問してもらってお願いしなければなりません。デイサービスに通っている最中に散髪を頼まれることがありますが、それも有償で行うことができません。

介護報酬を上げることもせずに事業者の利益獲得の工夫を奪うことになっているこのような決まりは撤廃すべきです。当然保険サービスの質を落とさないように提供時間のうち◯◯%程度に収める、などルールを作って上でやるべきでしょう。

また、今の70代80代は現役時代に様々なサービスや旅行などを経験しており、サービスの質を重要視します。介護保険内のあり期待のサービスでは満足させることはできません。自由介護を推進し、彼らを満足させるようなサービス提供を可能にしなければなりません。

保険外併用療養費制度

ここまで保険外治療の問題点を話してきましたが、例外的に混合治療が認められている治療があります。その条件が「評価療養」、「患者申出療養」または「選定療養」で、その場合保険が適用される部分については保険給付が行われます。

評価療養:今後承認審査が行われる先進医療など

患者申出療養:先進医療に認められていないような治療を自ら志願して受ける治療

選定療養:差額ベット代、歯科の金合金等、時間外診療など

・(マイナ保険証による)不正利用の防止

マイナ保険証の普及は残念ながら思ったように進んではいません。政治に対する不信感からでしょうか、便利な制度用に思いますが

マイナ保険証においては下記のような問題行為を防止することが可能です。

・顔認証による保険証の使い回しの防止

・保険証の資格停止後の受診の防止

・受診情報の生データ管理による頻回受診の防止

・処方薬の管理より、湿布薬や睡眠薬などの大量処方の防止

一昔前に保険証の不正利用は600万件、1,000億円に上るなどと報道がなされました。その報道の引用元は2,003年に行われた研究ですが、その多くは医療機関の記載ミスであることや金額の論拠に乏しいことが指摘されています。

実はなりすましがどの程度行われているか、現在正確には把握されていません。マイナ保険証で顔認証が行われるとしても偽造や写真の書換えなどを防ぐことは出来ないかもしれません。

また、マイナカードで管理される生データはどの医療機関を受診したかのみで、診察内容や処方された薬は瞬時に把握できません。※後々の保険請求の名寄せにて把握することは可能

マイナカードを更に発展させて、さらなる医療情報の管理が求められます。

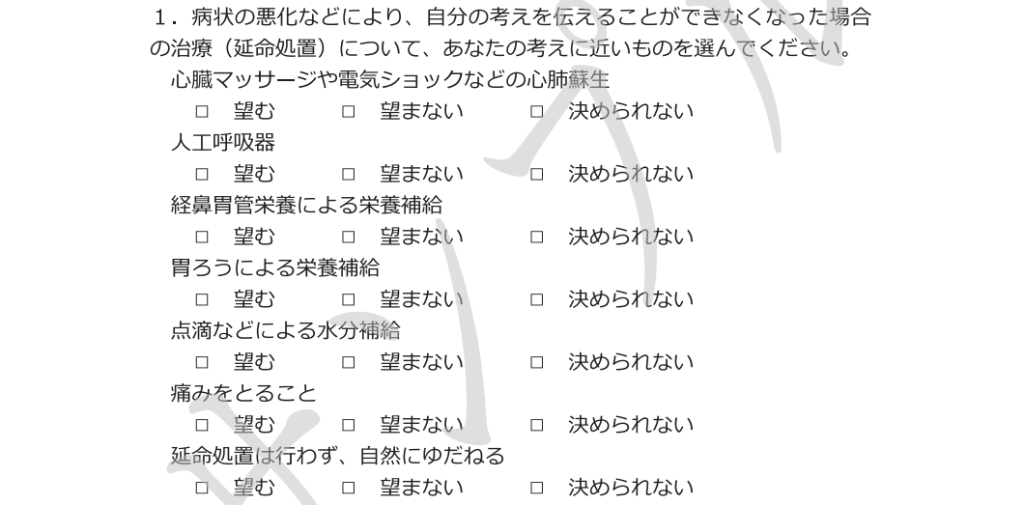

緊急時の意思表示

現在免許証で確認することが出来る臓器提供の意思表示ですが、マイナンバーカードの裏面にも意思表示欄があります。デジタル管理を売りにしているマイナンバーカードですから個人データの中に臓器提供の意思表示や人生会議における医療ケアに対する意思についてもためておける仕組みが必要だと思います。

人生会議(ACP)によるエンディングに対する意思表示

近年、日本社会では超高齢化が進む中で、「人生の最終段階をどのように過ごしたいか」を考えることの重要性が高まっています。このような背景の中で注目を集めているのが「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」という取り組みです。人生会議は、本人と家族、医療・介護の専門職が対話を通じて、人生の価値観や希望を共有し、最適なケアプランを構築するプロセスです。

なぜ人生会議が必要なのか?

医療技術が進歩し、私たちはより長く生きることができるようになりました。しかし、その一方で「本人が望む生き方」と「実際に受ける医療やケア」の間にギャップが生じることも少なくありません。多くの人が最期を病院で迎える現状において、自分らしい生活を最後まで続けるためには、前もって希望を明確にすることが重要です。

人生会議は、単に「どこで亡くなるか」を決める場ではありません。自分にとって大切な価値観、例えば「家族と一緒に過ごす時間を優先したい」や「最小限の医療介入を望む」といった希望を共有する場です。これにより、いざという時の判断がスムーズになり、本人や家族が後悔を減らすことができます。

人生会議のメリット

- 本人の意思を尊重したケアが実現する

人生会議を通じて、自分の意思を事前に伝えることで、医療や介護の現場での選択が本人の希望に即したものになります。 - 家族の負担軽減

家族が本人の意思を知らない場合、医療の選択肢に悩むことが多いです。しかし、人生会議で話し合った内容があれば、家族はその意思を尊重する形で安心して判断できます。 - 医療現場の効率化

医療従事者にとっても、患者本人の希望が明確であることは、適切な医療を提供するうえで大きな助けになります。不必要な医療行為を回避できる点でも意義深いです。

導入への取り組み

人生会議の普及には、地域社会や医療機関、行政の協力が欠かせません。具体的には以下のような取り組みが考えられます:

- 地域ごとの人生会議イベントの開催

- 医療現場での人生会議推進トレーニング

- 市民向けの人生会議ガイドブック配布

また、国民民主党が掲げる「個人の尊厳を守る社会」の実現に向けて、人生会議はその理念と合致しています。国民一人ひとりが自分らしい最期を迎えることができる社会は、多様性を尊重し、幸せを大切にする社会です。

未来への展望

人生会議を通じて、私たちは「自分の人生を自分で選ぶ」という当たり前の権利を守ることができます。それは同時に、家族や社会全体の絆を深め、思いやりに満ちた未来を作る第一歩です。

これからの日本には、高齢化社会をポジティブに捉え、希望あるケアの形を作り出す必要があります。人生会議の導入は、その実現に向けた重要な一手です。

私たち一人ひとりが未来の自分のために、そして大切な家族のために、人生会議を前向きに捉え、一歩を踏み出しましょう。

年金制度改革

・130万円の壁

基礎年金の支給額は前年度の支給額にマクロ経済スライドが加味されて算出されます。

マクロ経済スライドとは物価上昇率、賃金上昇率、被保険者数、寿命の伸長によって調整されるので、現在の人口構造においては、物価や賃金上昇よりも低い数値となってしまいます。

また、出生率が上がっても年金に関係しないことが、高齢者が子ども子育て政策に関心を示さないのではないかと考えています。出生率の回復は将来の年金制度に大きく貢献することは明白です。子ども政策の充実を高齢者が後押しできるよう、年金の増加に直結する仕組みが必要です。

賃金上昇率>物価を続け、物価に合わせて基礎年金を上げる仕組みに。出生率の上昇に合わせて年金が上がる仕組みの導入を(下がっても年金を下げない)

厚生年金の加入条件の見直し

近年の女性の社会進出や働き方の多様性から3号被保険者のあり方の再構築が求められています。

3号被保険者が厚生年金を受け取るためには週30時間以上働かなければならないですし、無料で健康保険と国民年金が賄われているところから、一気に社会保険料が発生するため働き控えにもつながって来ました。

厚生年金は

一号1431

二号4535

三号 763

合計6729

年金と生活保護の関係

年金保険料を支払わずに生活保護を受けたほうが得だという議論がありますが、これを完全に否定するのは難しい現状があります。たとえば、2024年度の国民年金の満額受給額は月額6万8千円、厚生年金の平均受給額は14万4千円とされています。一方で、生活保護の受給額は単身世帯で東京都内に住む場合、月13万円程度となります。この数字を比較すると、「年金よりも生活保護のほうが有利だ」と感じる方がいるのも無理はありません。

生活保護費は憲法で定められた生存権を保障するための最低限の生活費として支給されています。一方、年金制度の目的について、近年の厚生労働省の見解では、基礎年金は「貧困からの救済」を、厚生年金は「現役時代の生活水準の半分程度の収入を確保すること」を目標としているとされています。しかし、こうした仕組みの中で、真面目に働き、年金保険料を支払い続けた人々が「報われない」と感じる現状があるのは問題です。

特に国民年金だけを支払ってきた場合、受給額は月額6万8千円にとどまり、生活保護費を大きく下回ります。この「逆転現象」は、公平性を欠いていると言わざるを得ません。こうした制度の在り方は、勤労意欲を損ね、年金制度そのものへの信頼を低下させるリスクがあります。

私はこの問題を解決するため、自営業者を含むすべての国民が厚生年金に加入する仕組みを導入するべきだと考えます。現在、自営業者やフリーランスの方々は原則として国民年金(第1号被保険者)のみの加入となっています。しかし、自営業者の中には高収入の方も多く、将来的な年金受給額が少ないことで、不公平感を抱く可能性があります。すべての国民が厚生年金に加入することで、収入に応じた保険料を支払い、それに比例した年金を受け取る仕組みを確立することができるのです。

もちろん、この仕組みを実現するには課題もあります。たとえば、厚生年金への一律加入が経済的負担となり、経営が厳しい中小事業者やフリーランスの方々が反発する可能性があります。そのため、所得に応じた負担軽減措置や、一定の所得以下の人には国が保険料の一部を補助する仕組みを導入することが必要です。

また、この制度改革を進めるには、生活保護制度そのものの見直しも避けて通れません。生活保護費の適正化とともに、受給者が年金制度を活用しやすくするための支援を拡充するべきです。たとえば、生活保護受給者が働きながら厚生年金に加入し、将来的に年金で自立できるよう、制度間の連携を強化することが考えられます。

最終的には、働く意欲を損ねず、努力が報われる社会を実現することが、私たちの目指すべき方向です。社会保険制度全体の改革を進める中で、「公平さ」と「持続可能性」を両立させた社会の実現を目指していきたいと考えています。

第3号被保険者の問題

3号被保険者とは国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円以下)を言います。つまりは専業主婦のための基礎年金であり、女性の権利の擁護ために生まれた制度とも言えます。現在720万人ほどが3号被保険者に分類されています。

しかし、時代が変わり共働きが当たり前になる中、女性が正社員として働くことへの妨げとなっていることや不公平感を指摘されるようになりました。

私は3号被保険者は条件つきで廃止するべきだと考えています。私が経営する介護施設でも130万円の壁を意識して働き控えをする方はいますし、独身で働く身として不公平感を感じなくもないです。

ただ、お子様や介護をする高齢者を抱えている場合、働くことが難しいケースには配慮しなければなりません。例えば、お子様が9歳になるまで、要介護3以上の高齢者を自宅で抱えている期間は免除するなどの救済措置が必要です。また、子どもが3人以上いる場合も免除とするなどのインセンティブがあっても良いかもしれません。

年金の支給年齢

日本の年金は働く現役世代が払った保険料をそのまま受給者に渡す、賦課方式で成り立っています。ですから、働いている方の数と受給者の数が大いに年金財政に影響を与えます。

今後も少子高齢化が加速度的に進んでいくとなると年金の支給年齢の引き上げにも言及しなければならないときが来てしまいます。

健康年齢(就業可能年齢)に合わせた支給額の設定

今の高齢者は元気な方も多く働き続けるのが当たり前になりつつあります。現在の年金の受給開始年齢は65歳が基本ですが、65歳を超えても現役並みのパフォーマンスを維持しながら働ける方も多くいらっしゃいます。社会人としてのパフォーマンス維持年齢に合わせて年金の支給額を上げることも考えねばなりません。

ただし、定年後の再任用などの制度を見直さなければなりません。再任用という制度は定年後の公務員に対して1年単位で再雇用するために生まれた制度ですが、再任用される際に契約内容が見直され大きな減給を伴う制度です。

この制度を見習った民間企業においてもパフォーマンスが落ちるわけではないのに、60歳を気に再任用となり目減りした収入で再雇用する企業が多くあります。この考え方を改めパフォーマンスに応じた報酬を支払うようの義務付けなければいけません。

丁寧な説明と政治的合意

年金の支給額の引き上げは最終手段であり、簡単に行ってはいけません。政府はまず、現在の年金制度が直面している課題を正確かつ分かりやすく説明する責任があります。少子高齢化による負担の偏りや、将来的な財源の枯渇リスクについて具体的なデータを基に国民に提示し、その背景にある問題を共有することが重要です。

さらに、年金改革には超党派での協力が欠かせません。年金問題は短期的な人気取りの政策で解決できるものではなく、長期的な視野と持続可能な計画が求められます。そのため、与野党間での冷静な議論を行い、必要であれば国民投票やパブリックコメントなどを通じて国民の声を反映させるプロセスを取り入れるべきです。

労働 改革

ハローワーク機能強化

ハローワーク求職者の減少

15年ほど前から介護福祉保育業界は働き手不足を感じるようになり、ハローワークへの期待がどんどん高まって行ったのを覚えています。その頃は求人を載せれば1月の間に3人くらいの面接が入ったものでした。ハローワークの良いところは無料であることと行政が行っていることの安心感です。全て過去形にしているのは理由があって、今ではほとんどハローワークからの求職者は期待できません。

ハローワーク経由の入職者割合は2013年の26.7%から、2023年には15.1%に大きく低下しています。また、2023年の求人(3ヶ月間)に対する紹介の割合が11%と求人を出しても9割がた紹介してもらえないというデータが有ります。事業者もそのうちにハローワークに求人を出すことを諦め、民間の求人サービスを利用してしまうというわけです。

ハローワーク機能低下の原因

なぜこれほどまでにハローワークに求職者が集まらなくなってしまったのでしょうか。受給両方の側面から考えてみたいと思います。

- 若者の職探しの変化

- 民間派遣会社の進化

まず、特に若い働き手がハローワークで職探しをしないことが上げられます。そもそも今の若者はハローワークが仕事を探す場所だと思っていないかもしれません。今の若者はネットで済むことをわざわざ出かけて行くことはありません。また、ネット経由のアルバイトやスポット求人など多様な働き方を提供できている反面、ハローワークはまるで機動性がありません。

特に医療介護福祉分野は人員基準が厳しく求められており、看護師や介護福祉士など有資格者の急な退職が起こると人の補充を行うことができないと基準違反となり大きな報酬減額が行われるなど経営継続にとって死活問題となりかねな異問題となります。ですから、多少高い費用を払ってでも派遣紹介事業者を利用してしまうのです。

派遣事業者も足元を見て介護職でも紹介料100万円というような話も聞くようになりました。人材紹介会社にお金を払うための事業を続けているようだと、ある経営者が愚痴っていました。

・民間の派遣業者のレベルアップ

民間派遣業者は様々な求人の獲得にしろ、求職者の獲得にしろたくさんの施策をねっています。

新しく利用できる補助筋や助成金があればすぐに連絡をよこし、丁寧に説明しながら求人はないか聞いてくるなど、かゆいところに手の届く営業を行っています。

また、求職者を集めるため、インターネット上でのアフィリエイト広告には大きな成約料が支払われたり、いざ就職が決まると就職祝い金を20万円支給するなどはハローワークができないようなお金の使い方がなされています。

ハローワークが何も変わることがなかったこの15年間、民間派遣事業者は多くの進化を遂げてきたのです。派遣事業者を簡単に批判することはできません。ルールの中で営利企業としてやるべきことをやっただけですから。批判されるべきはちゃんとルールを作れなかった立法側、もしくは競争相手にならなかったハローワーク、つまり労働行政となるのでしょう。

派遣事業者規制とハロー枠機能強化

2025年度から介護業界での人材派遣・紹介の規制が始まる予定です。これはこれで意味のあることだと思いますが、ハローワークの機能が強化されなければ効果は半減してしまうでしょう。

派遣業の部分規制

・就職祝い金の禁止

・登録時のアフィリエイトや報奨を禁止

・手数料を月収1ヶ月分を上限に

・1年以内に離職した場合、年月によって返金

ハローワーク強化施策

・エージェント機能の強化

・就職を決める、1年以上働いた場合の報酬

・手続き、検索の利便性

働きたくても働けない人の救済

労働力不足による倒産が耐えない今、最も急がれる労働政策が働きたいのに働けていない人をいかに働きやすくするかです。

障がい者

障がい者総数:1,160万人 生産年齢人口:450万人 雇用者数:64万人

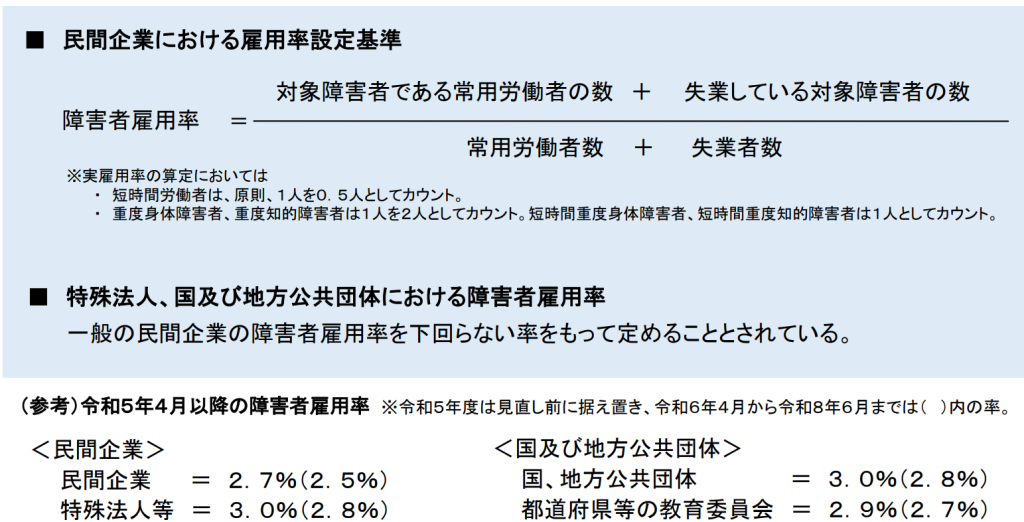

障がい者に関しても働ける能力があるのに、働ける場所が見つからないという問題を抱えています。政府もそれを感じているから、障がい者雇用促進法にて障害者雇用率を設定したり、障がいサービスに就労移行支援があったりするわけです。

しかし、障害者雇用率は思ったように伸びていません。その原因は様々考えられますが、企業やハローワーク、就労支援事業所などが障がい者の評価や業務分析ができておらず、ミスマッチが発生しやすいのではないかと思われます。

身体障害者であれば頭を使った仕事はまるでハンデなく行える方もいますし、精神障害者や知的障害者は就業内容や環境によっては一般レベルの能力を発揮できることもあります。つまり一人ひとりの就業能力をしっかりと評価することが重要です。

特別支援学校と就労移行支援

障がい者の一般就労のコースは特別支援学校からの卒業時に6,000人(就職者)/20,000人(卒業生)と就労支援型サービスから24,000人程度となっています。また、毎年700人程度が大学に進学しています。

特別支援学校も就労支援系サービスも年々就職率が増加していますので、働ける障がい者をいかに特別支援学校に通えるように工夫することや就労移行支援サービスを地域に充実させることが重要だと考えています。

出産・子育て

出産や子育てのせいで仕事ができなかったり、転職・減給を余儀なくされるのも大きな問題です。

多くの女性が出産を期に会社を辞め、小学校高学年になってから別の仕事でパートで復職するというのが基本パターンになっており、大きな社会的損失になっています。

希望するのであれば出産後、すぐにでも復職できる状況を作り出すことが大事です。そのためには保育園の充実や小学校に上がってからの朝と放課後の対応がポイントとなります。また、子どもの体調不良など急な対応をどうするかも大きな問題です。

東京において保育園が充実してきた分、小学校に上がってから朝早い出勤ができなくなったり、放課後預ける場所がないなど小学校入学の壁が問題となっています。働く両親にとっても会社にとっても小学校入学や中学校入学を期に日々のルーティンが変わることは大きな負担です。保育園➡小学校入学にあたって、朝夕の対応や夏冬休みなどの対応など極力生活を大きく変えることのないように学校や児童館等の充実が必要です。

企業の対応

出産や子育て対応は企業の協力が不可欠です。産休や育休の整備は当たり前のこと、これら休暇を経験してもポジションや給料において不利にならない制度が必要です。産休や育休などは国としても法制化することが可能ですが、給料やポジションなどは法律で制限することが適当でないとされており、企業文化などの影響を受けやすい部分です。

就職活動を行う際に出産子育てに協力的な企業なのか、男女に給料格差は存在しないかしっかりと見極めたうえで希望する会社を選ぶことが必要です。当然夫の育休に関しても大事な指標ですから確認する必要があります。

今では大企業には男女間の給料格差の公表が義務付けられており平均勤続年数や管理職数の差まで様々な指標が厚生労働省のホームページにて公開されていますので参考にしてください。

高齢者や障がい者の介護

介護離職は大きな問題となっており、対応が行われていますが、障がい者を抱える親御さんの就労状況も大きな問題となっています。障がい児を学校に通わさえるために親御さんが送り迎えをしていたり、学校で医療的なケアを行っているなどとても働くことのできない状況に瀕している事が多いです。

特に視覚障害や聴覚障害などの特別支援学校は都内でも数が限られており、通学負担は親御さんに偏っています。(視覚障害:4校 聴覚障害:4校+3分室)

また、18歳を超えると児童福祉法から障害者自立支援法へと制度が変わるため、放課後等デイサービスの利用ができなくなったり、児童養護施設から出なければならなくなったり自治体によって格差があるなど18歳の壁と呼ばれ問題視されています。

働きたいのに働けないのは政治的問題が大きい。シームレスな補助や地域の格差をなくし、貴重な労働力の確保が必要

いつまでも働き続けられる社会へ

戦後から日本人の平均寿命や健康寿命は著しく伸びてきました。それに合わせて働き方も大きく変わっています。元気な方は70歳を超えても第一線で働いていますし、政治の世界を筆頭に80代(半分皮肉だが)でも活躍されている方がいらっしゃいます。

一方60歳まで必死に働き資産を積み上げることで引退後の生活を楽しまれる方もいらっしゃいます。つまり、人それぞれの生き方があり、望むとおりに働けるように社会が準備しておくことが重要であると考えています。

在職老齢年金

在職老齢年金制度は働きながら年金を受け取る場合、その総額によっては年金の支給額が減らされてしまうというものです。計算方法は月収(賞与は12ヶ月で割る)と厚生年金を足した金額のうち50万円を超える分の半分が年金額から引かれます。厚生年金の受取額の平均は22万円と言われていますので、28万円以上給料を稼ぐと超えた額の半分が厚生年金から引かれてしまいます。

これは働くものの意欲を削いでしまったり、就労調整などを誘引してしまいます。働くことで労働供給を増やし、所得税などの納税者となることを考えればより働いてもらうためにこのような制度は廃止するべきでしょう。定年を迎えても現役レベルで働ける人を増やすべきです。

嘱託制度の功罪

人生100年時代。60歳を過ぎても、まだまだ社会で活躍できる方は多くいます。しかし現行の嘱託制度では、定年後に給料が半減し、以前と同じ仕事をしているにもかかわらず待遇が大きく下がるのが実情です。

この制度では、働く意欲は維持できません。やる気のある高齢者の力を活かすには、制度の見直しが不可欠です。

現行制度の課題

- 給与が大幅に下がる

- スキルに見合わない職務に就かされる

- 成長や挑戦の機会がない

意欲と能力を活かす新たな仕組みを

- 職務給制度の導入:年齢ではなく仕事内容やスキルに応じた公平な給与設定を

- 多様なキャリアパス:専門職や指導職など、高齢者の経験を活かせる配置を

- 公的支援の強化:企業が柔軟な再雇用制度を設けやすくなる補助制度の創設

高齢者の労働力を“余剰”ではなく“戦力”として活かす社会へ。

年齢にとらわれず、誰もが誇りを持って働ける環境をつくる必要があります。

外国人労働者問題

これからの日本では労働力が足りなくなるのは間違いありません。例えば介護職では2040年に70万人足りなくなるとの試算が出されて話題となりました。また、JICAの試算では2040年までに640万人の外国人労働者が必要であるとしました。

生産年齢人口

育成就労制度(旧技能実習制度)

優秀な外国人の確保

当然優秀な外国人であれば国内の雇用を圧迫することなく経済効果を期待することができるので、日本に呼び込まなければなりません。

不法滞在(就労)者の問題

外国人の不法滞在者は把握されているだけで7.8万人おり、問題となっています。特定の地域に外国人が集まり問題行動を起こしているなど報道が多くなってきました。そもそもなぜ不法滞在者が増えているのでしょうか。

不法滞在の主なパターンは下記のようになっています。

- 劣悪な労働環境(技能実習)からの失踪・不法滞在

- 不法入国(からの難民申請)

- 在留資格の喪失

近年最も増えているのが技能実習に来て逃げ出すことで、別の仕事についているパターンです。技能実習制度では働く先を変えられないなど問題がありました。育成就労制度では条件を満たせば転職も可能になるなどこの問題に向き合わなければなりません。

障がい福祉 改革

障がいサービスと介護サービスの併用

行政は縦割りと言われますが、介護と障害の間にも大きな壁があります。法律も担当部局もまるで別の世界に住んでいるかのようです。しかし、当事者はそれほど違いがないように思います。

私は介護業界で働いてきましたが、多くの障がい者とも携わってきました。特に私の働いていたデイサービスは入浴サービスを売りにしている施設でしたので、障がい者から私も入れてほしいとの要望を多くいただきました。

脳卒中を起こして左半身に麻痺が出てしまった高齢者も脳性麻痺で生まれたときから両足に麻痺が残る方もそれほど大きな違いはありません。当然お風呂に入りたいという要望に違いがあるはずもありません。

しかし、障がい者がデイサービスに通うことはとても困難なのです。制度の違いから事業所が障害サービスの指定を受け余計に監査や指導、請求の管理などをしなければなりません。つまり、倍の事務作業が必要となるため、多くの事業者が躊躇してしまうのです。

介護と障害サービスにはとても似ている(いや同等な)サービスがたくさんあります。例えば訪問介護(介護)と重度訪問介護(障害)や同行援護(障害)、デイサービス(介護)と生活介護(障害)などです。働く人の必要な技術などもそれほど違いがありません。お持ちの病気や障害などの知識は違うかもしれませんが、それは多いな問題ではありません。必要な知識を共有すればいいだけです。

そして、この縦割りの弊害によって、特に障害サービスでサービスの質の低下や人手不足が顕著になっています。それも仕方ありません。障害サービスは需要が少ないため施設数が絞られ、競争が生まれにくい状況にある事が挙げられます。

障害サービスと介護サービスの縦割りをなくし、要介護者も障がい者も必要なサービスであればどちらの施設でも選べるようにします。

障がい者の雇用と政治参加

障がい者の雇用がすすんでいません。私が働いていたリハビリ施設でもまだ40代で脳血管障害で半身麻痺を患ったものの、リハビリの成果で車椅子に乗りながらであれば移動は問題ないですし、おしゃべりが上手でしたので接客などやらせたら結構売上を上げるんではないかというような方がいらっしゃいました。数年かけて就職活動を行っていましたが、結局良い報告を受けることはありませんでした。労働力不足が社会問題となっている今、障がい者や高齢者の雇用は重要な政策となるはずです。

障がい者雇用促進法の徹底

障がい者雇用促進法で民間大企業や自治体での障がい者の雇用率が義務付けられていますが、民間も自治体も多くが未達成であることが問題となっています。

特に法律に責任を持ち率先して採用しなければならない行政機関や自治体の雇用が進んでいないことは残念です。自治体の雇用が進まない理由として、事務作業が多いことや行政訴訟のリスクを抱える業務が多いことがあげられますが、職場環境の整備やリスクを保険などで分散させるなど工夫を行えば不可能ではないはずです。要は本気度とどれだけ法律で縛るか、ペナルティを課すかにかかっていると考えています。

障がい者の政治参加

障がいを持っているからこそ見えるものがある。という考え方に賛同しています。私も介護業界にいて、自らが障がいを負っている方が経営されている有料老人ホームを取材したことがありますが、自らの実体験からくる工夫や気配りにより、施設のハード面や従業員教育のソフト面まで高水準で運営されていて感心したものでした。

一方障がい者政策においても当事者でなければ気付けないことや足りない部分があるはずです。障がい者雇用を自治体に課している割に、政治の世界にいる障がい者が少なすぎることに疑問の声が上がらないのは少々違和感があります。

政治の世界にもクウォータ制が議論されることがありますが、ある程度障がい者の政治参加も義務的なルールが必要かもしれません。

また、国会を始め多くの自治体の議会も障がい者対応が遅れていると言わざるを得ません。議場は段差が多く、車椅子のまま演壇に立てるようなスペースはありません。

少なくとも議会関連設備や議場で車椅子の移動ができないような作りは前時代的であり避けるべきです。

自治体が障がい者の雇用率の達成を義務化し、見た生の場合ペナルティを考えます。

障がい者が政治家に立候補しやすいように選挙制度の改正や議会のあり方を考えます。